トップページ > 診療科・部門 > 診療科(外科系) > 歯科・口腔外科 > 診療実績

診療実績

概要

総合病院における歯科・口腔外科としての役割を果たすため、院内外の有病者に対する歯科治療およびデンタルインプラント、外傷手術、顎矯正手術などの口腔外科治療を行っています。また、各診療科における治療の特色を理解し、手術や化学療法を必要とする患者を対象とした周術期口腔機能管理も積極的に行っています。NST、RST、緩和ケアチームなどにも参画し、多職種による医療連携の推進を図り、院内のニーズにも応えるべく診療を行っています。

地域医療では口腔外科の高度専門医療施設として、開業医では対応困難な抜歯や顎関節症、デンタルインプラントをはじめ、顎変形症や顎顔面外傷に対する手術などを行い、新宿区内外の歯科および医科より多数の紹介患者を受け入れています。

また、当科にて高難度新規医療技術として行われていた“Nd-YAG(ネオジウム・ヤグ)レーザー組織内照射法を用いた顎顔面血管腫に対する減量術”を保険収載するよう働きかけ、2018年度より“口腔粘膜血管腫凝固術”として保険導入されました。切除などの従来の治療法に比べ、低侵襲で術後の審美障害が少ない点で優れた治療法です。近隣の口腔外科、形成外科などから多数のご紹介を頂いており、引き続き症例数は年々増加傾向にあります。

診療内容および実績

2021年度は4月23日の政府による緊急事態宣言に始まり、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応に引き続き追われた1年でした。当初は医療物資の全国的な不足もあり、不要不急の診療の制限を行った結果、極端に患者数が減少した期間もありましたが、その後は患者数も徐々に回復しつつあります。感染対策を徹底しながら診療を行っていくことで、当科スタッフから今年度も感染者を出すことなく1年を乗り切ることができました。

外来診療

(1)新患受診状況

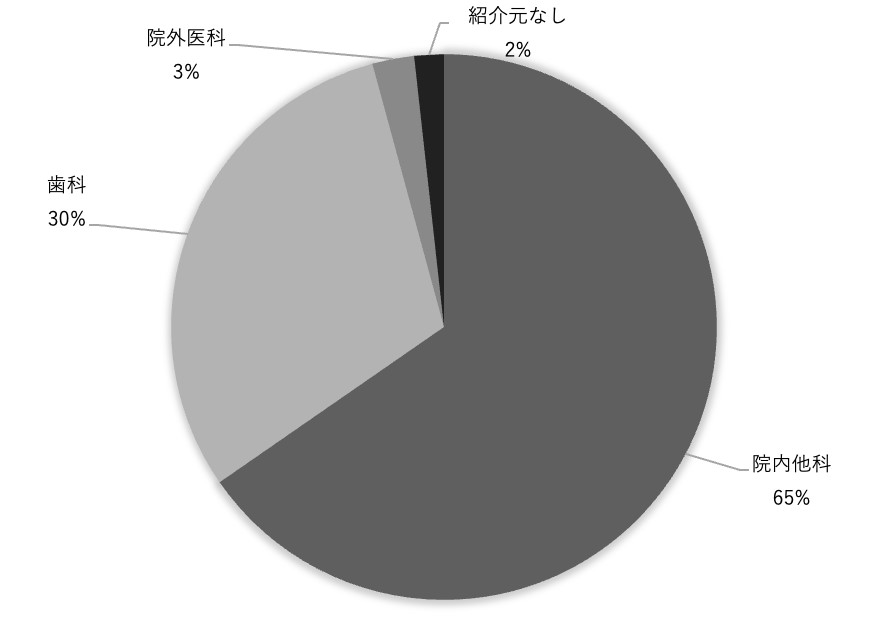

新患受診状況を図1のとおりです。新患数は2414人で昨年度より227人程度増加しました。

院内他科からの紹介は1606人(66.5%)と、昨年度より122人程度増加していますが、割合としては例年と変わらず、新患数の半数以上を占めています。これには院内他科の手術予定患者に対する周術期口腔機能管理を積極的に行っていることが影響していると考えられます。

歯科医院からの紹介は747人(30.9%)であり、昨年度より244人程度増加しました。医科医院からの紹介は61人(2.5%)と前年度よりわずかに減少しました。

図1 新規患者内訳

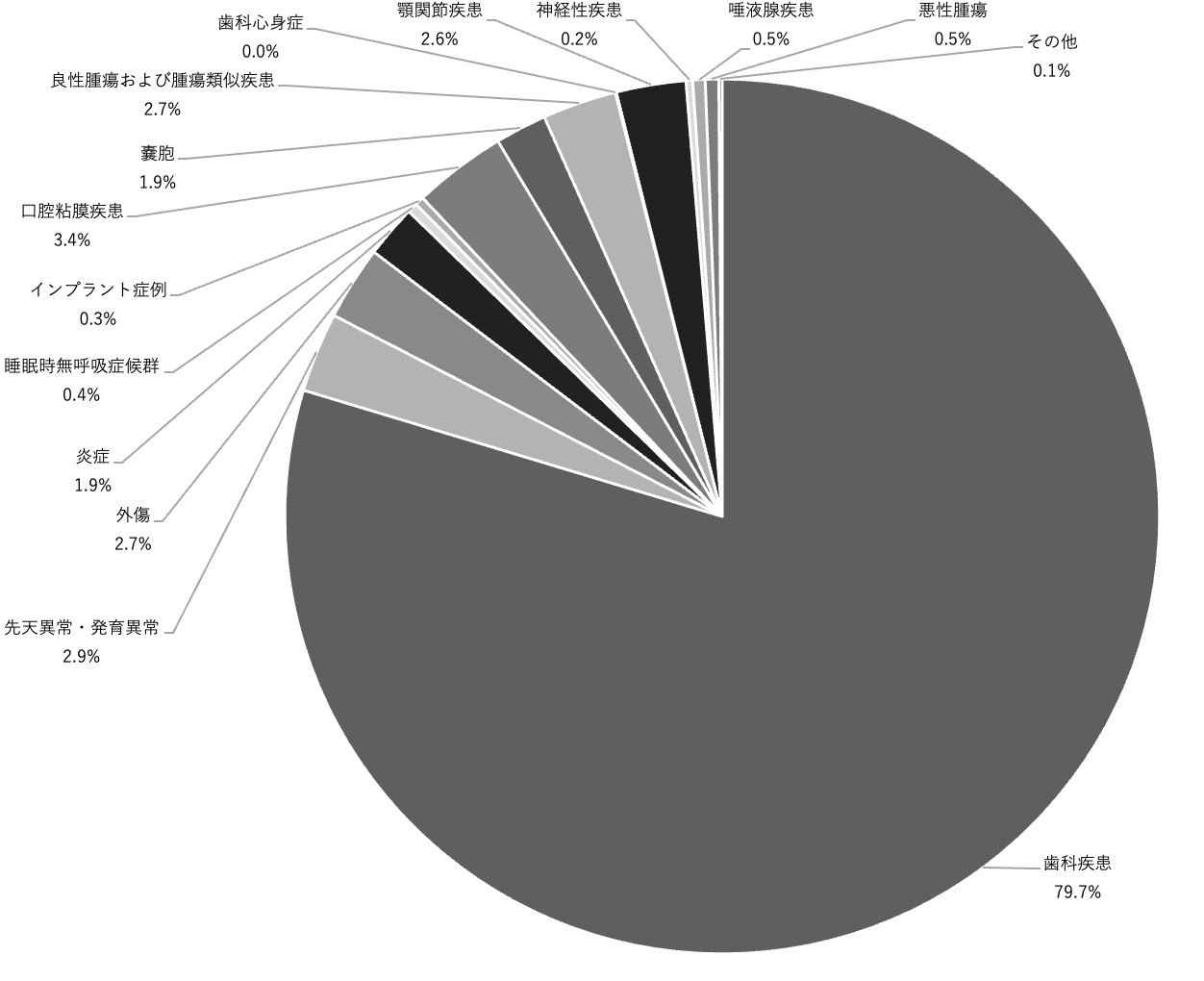

(2)初診時診断

外来初診患者の疾患別分類は、図2のとおりです。2414例であり、もっとも多いのは歯の疾患(1923例、79.7%)で、この中には歯科的疾患はもとより、口腔内の感染チェックや口腔ケア、周術期口腔機能管理などの依頼1161例(重複あり)が含まれています。次いで、口腔扁平苔癬や白板症などの口腔粘膜疾患83例(3.4%)、先天異常・発育異常70例(2.9%)、骨折や歯の外傷および顎関節症などの顎関節疾患128例(5.3%)、血管奇形37例(1.5%)と続きました。血管奇形症例の紹介が増えてきており、その他の疾患ごとの割合はほぼ例年通りでした。

図2 初診時診断

入院診療

入院手術症例

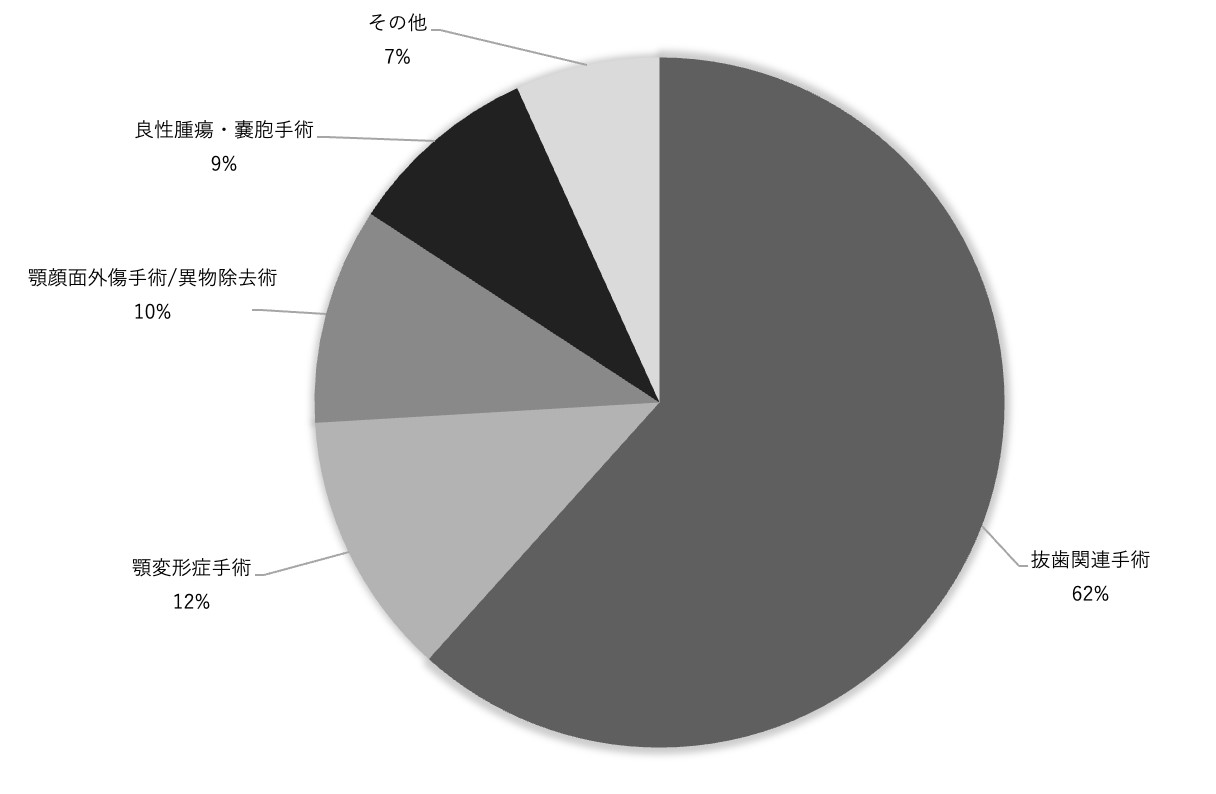

本年度の入院症例は266例でした。

抜歯に関連する入院症例がもっとも多く164例(61.3%)(重複あり)でした。これには埋伏智歯などの侵襲度の比較的高い抜歯を全身麻酔で行う症例や、術後の止血困難が予想される抗血栓療法中の患者の局所麻酔下での抜歯などが含まれます。抗血栓療法中の患者の抜歯に際しては、可能な限り抗血栓療法薬を継続しながら抜歯を行うことがガイドラインにて推奨されており、当科では抜歯後の止血について安全に管理するため入院管理下で行うことが多いです。

顎変形症の症例が33例(12.4%)(重複あり)と2番目に多く、次いで、顎顔面外傷手術/異物除去手術が27例(10.1%)、良性腫瘍・嚢胞手術が24例(9.0%)でした。

図3 入院手術症例(重複あり)

委員会活動等

- 合同でのカンファレンス

NSTラウンド 毎週月、火、木曜日

RSTラウンド 毎週木曜日

緩和ケアカンファレンス 毎週火曜日

ICTカンファレンス 毎週火曜日 - 抄読会・勉強会

外来新患カンファレンス 毎日

手術術後検討カンファレンス 毎週火、木曜日

手術術前カンファレンス 毎週火曜日

医局抄読会 毎週火、木曜日

医局勉強会 毎週火、木曜日 - 他施設との連絡会

新宿区歯科医療ネットワーク連絡会 年2回

臨床研究

- 『進行性下顎頭吸収・骨代謝連関におけるCCL5の病態および臨床医学的意義の解明』

本研究では、臨床研究と病態モデル動物実験を統合して、進行性下顎頭吸収(Progressive Condylar Resorption:PCR)患者における血中CCL5レベルの診断あるいは病態把握マーカーとしての有効性や薬剤治療標的分子としての可能性を探索する。血中CCL5をはじめとするケモカインマーカーや骨代謝マーカー、そして炎症マーカーなどを測定し、健常者との比較検討も行う。 - 『エアータービンハンドピース内部の汚染状態の評価と院内感染対策の検討』

歯科用切削器具の汚染状態を調査している。歯科用切削器具であるタービンは、回転停止時に陰圧が生じ口腔内の唾液や血液、切削片などの汚染物質を吸い込むサックバック現象を生じることが知られている。サックバック現象によって患者への暴露や歯科治療ユニットの管路まで汚染される可能性があるため、現在調査、評価を段階的に行っている。 - 『多発性骨髄腫患者の下顎骨に認めた骨透亮像に関する後方視的観察研究』

本研究は、当科を受診した多発性骨髄腫患者を対象として顎骨の放射線診断学的特徴について後ろ向きに検討する観察研究である。パノラマX線写真およびCTにおける頭頂骨および下顎骨の骨透亮像の有無を調査するとともに、性別、患者年齢層、多発性骨髄腫の病期等との関連性を分析する。 - 『造血幹細胞移植患者の口腔関連有害事象に関する後方視的観察研究』

本研究は、口腔内感染巣の評価を目的に当科を受診した造血器腫瘍患者[多発性骨髄腫、悪性リンパ腫、白血病、骨髄異形成症候群]を対象とし、造血幹細胞移植後の口腔関連有害事象を後ろ向きに検討する観察研究である。また、移植の種類、性別、年齢、歯科口腔外科治療の内容、移植時の口腔衛生状態等と有害事象との関連性を分析する。 - 『下顎骨関節突起骨折に対するHigh submandibular transmasseteric approachの有用性と周術期の注意点について』

本研究は、High submandibular transmasseteric approach(HSTA法)により観血的整復固定術を施行した下顎骨関節突起骨折症例において、周術期に生じた有害事象を後ろ向きに検討する観察研究である。神戸市立医療センター中央市民病院歯科口腔外科との共同研究として行う。 - 『HIV感染症患者の口腔内有害事象に関する観察研究』

本研究は、当科を受診したHIV感染症患者を対象として診療録からデータを抽出する後方視的観察研究として行う。厚生労働省から示されているAIDSの指標疾患である23項目の併存症や口腔内有害事象を調査するとともに、血液検査値(ウイルス量、CD4値)、性別、患者年齢層等との関連性を分析する。 - 『人工知能を用いた口腔粘膜疾患診断法確立のための研究』

本研究は、写真と確定診断のペアとなったデータ群を正解データとして、画像の特徴量と確定診断との間の関係性を深層学習(機械学習)によりコンピュータへ学習させる。観察研究として行い、学習された深層学習における重みパラメータを用いて口腔粘膜疾患識別器を構築する。大阪大学大学院歯学研究科顎口腔病因病態制御学講座(口腔外科学第一教室)との共同研究として行う。 - 『抗血栓療法患者における抜歯後出血に関する後方視的観察研究』

本研究は、当科を受診し、血管腫(血管奇形)と診断された患者を対象とし、所見、およびその後の検査やNd:YAGレーザーによる治療効果などその経過について検討し、エビデンスのある治療として確立できることを目的とする。 - 『術野のマーキングを行うための人体に安全な材料を用いた医療機器認証マーカーの開発』

本研究は発がん性が指摘されているゲンチアナバイオレット(クリスタルバイオレット等様々な名称あり)の代替インクを医療機器として開発するものである。様々な候補の中からインクとしての安全性、安定性、吸着性、細線筆記性、マーカーとしての精度、強度、把持性、安全性などについての検討を行う。

- 『歯科治療におけるエアロゾル発生機序の解明とその飛散防止器具の開発』

歯科治療におけるエアロゾル発生機序の解明し、その飛散防止器具を開発することを目標とする。まずモデル実験を行い、歯科治療を模した実験系でのエアロゾル飛散の状況を調査する。並行して、飛散防止のための機器を考案し、それらの開発と性能評価を行う。

- 『口腔顎顔面領域における血管腫(血管奇形)に関する観察研究』

本研究は、当科を受診し、血管腫(血管奇形)と診断された患者を対象とし、所見、およびその後の検査やNd:YAGレーザーによる治療効果などその経過について検討し、エビデンスのある治療として確立できることを目的とする。