トップページ > 診療科・部門 > 診療科(内科系) > 放射線核医学科 > 核医学検査 > シンチ > 脳血流シンチグラフィ

脳血流シンチグラフィ

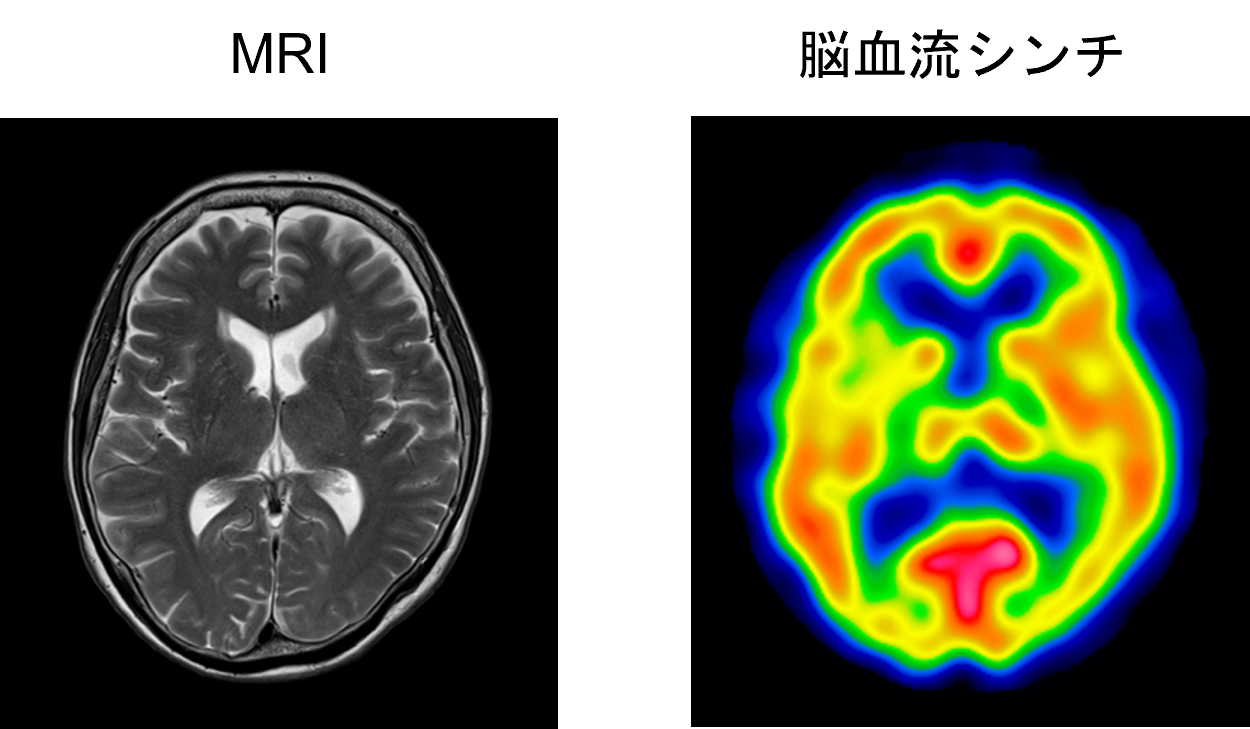

脳血流シンチグラフィ(99mTc-ECD/123I-IMP)

脳の血流を評価する検査です。脳血流の異常を検出することで、脳血管障害の病態評価、認知症や変性疾患の鑑別診断、てんかん焦点の検出などに役立ちます。

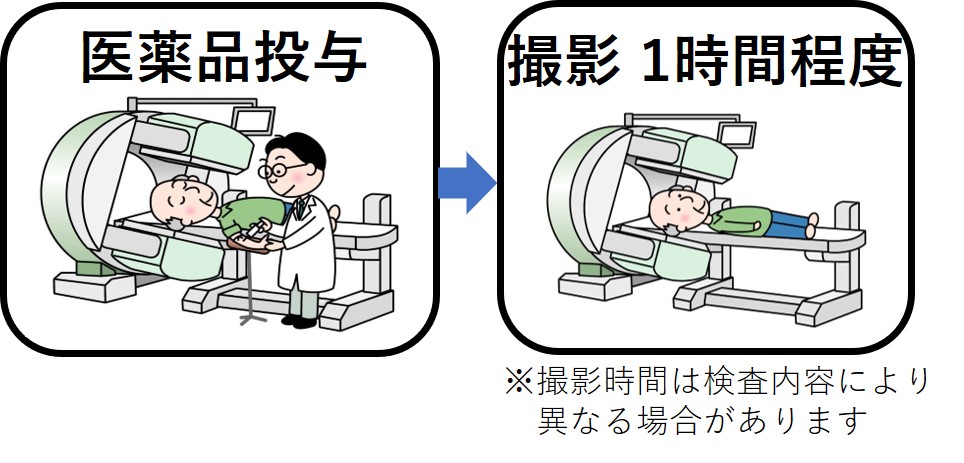

現在当院では99mTc-ECD/123I-IMPの2種類の薬を使用しています。検査の前日や当日には食事制限はありません。検査時間は30分~1時間程度です。

また、目からの情報による脳の活動を抑えるために、目隠しをして検査を行います。

脳血流は脳血管の要因のみならず、脳の変性疾患でも低下することが知られており、疾患の鑑別や早期診断に有用です。

最近では認知症の診断にも多く用いられており、早期発見や認知症のタイプ(アルツハイマー型認知症、

レビー小体型認知症など)の鑑別、進行度の評価などに用いられています。